このマークの付いてる区は、各区 PTA連合会のホームページにリンクします。

このマークの付いてる区は、各区 PTA連合会のホームページにリンクします。

手稲区の活動

手稲区

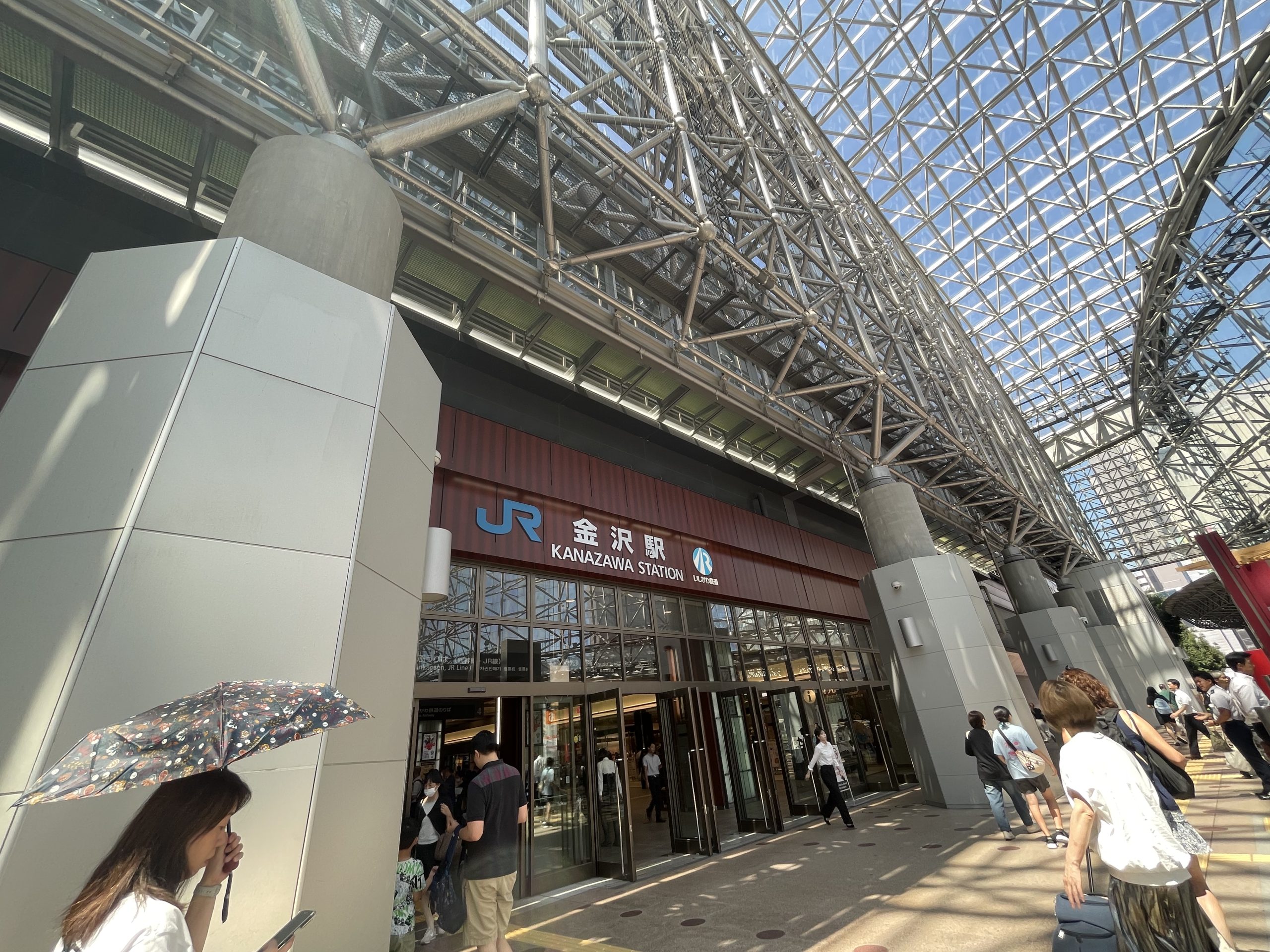

日本PTA全国協議会全国研究大会石川大会

8月22(金)、23日(土)第73回日本PTA全国研究大会石川大会

大会スローガン「サステナブルな未来づくりのために ~創造と協働を 石川から~」

手稲区PTA連合会から佐々木会長、細川副会長、渡邊副会長の3名が代表して参加しました。

1日目は、「特別第2分科会 今日的課題 ~学校教育における防災の学び~」に参加しました。

この分科会では、

・令和6年に発生した能登半島地震や同年の豪雨災害を踏まえ、日本社会における自然災害への向き合い方と備えを再考すること。(能登半島地震から得られた教訓)

・学校が避難所となる現実から、地域住民とともに子どもの防災学習の充実が不可欠であること。(学校教育における防災教育の現状)

・行政・学校・地域の結びつきを強め、子どもも当事者として主体的に防災に関わる姿勢を育むこと。(行政・学校・地域連携と、育成すべき子どもの姿)

を主題に議論が行われました。

基調講演をいただいた木下史子氏(文部科学省)からは、

・自然災害は常に発生の可能性があるため、安全教育では児童生徒が主体的に命を守る態度や危険回避能力を育成することが重要。

・防災教育を「命を守る技術の習得」に限定せず、主体性・社会性・郷土愛・地域貢献意識を育む教育と捉えるべき。

・学校内外での「学びの往還」(学校での学びを地域で生かし、地域の経験を学校教育に還元)が不可欠。

との提言が行われました。

その後行われたパネルディスカッションでは、コーディネーターの猿渡智衛氏(文部科学省)からは、

・復興、再生において子どもの存在は被災者の励みにもなる。

・PTAは学校・地域づくりの核であり、「子どもたち(未来)のために」を合言葉に、地域と共に歩む学校の在り方の議論が必要。

との提言が行われました。

また、各パネリスト視点では、

国崎信江 氏(危機管理アドバイザー)からは、

・「知らないことで奪われ、知っていることで守れる命」がある。

・最新の科学的知見を踏まえた防災教育が重要であること。

が、強調されました。

大谷敬一郎 氏(兵庫県PTA連合会)からは、

・PTAや地域ボランティア活動の経験を基に、地域に根差した実践的防災教育

が、紹介されました。

全体として「災害の教訓を教育現場に生かし、地域と一体となった持続可能な防災教育を構築が重要であり、子どもを核とした「災害に強いまちづくり」と「未来志向の教育」の両立を目指すことが今後の課題であると語られていました。

北海道、特に札幌市は比較的災害の少ない地域“ではあった”と言えます。しかし、地球温暖化や気候変動の現状を鑑みれば、これまで経験したことのない災害がいつ訪れるかは誰にもわからない。わからないから放っておいて良い事にはならず、子どもを含めた私たち一人一人が自分事として、災害への対応力・回復力を身に着ける必要があると感じました。

今、子どもたちは、単一の教科だけでなく、教科の垣根を超えた横断的な学びの中で、防災をテーマに学びを深めています。そのための先生方の努力にも敬意を表しつつ、家庭でもそれらの学びを共有し、また、それぞれの家庭オリジナルの学びを子供とともに深めていく必要があると感じました。

手稲区内でも先進的な活動をしている学校がいくつか見られます。手稲区P連ではそれらの活動から学び、広めていく役割があると考えています。みんなで知恵を出しながら、家庭・学校・地域が連携して、安心・安全な地域社会をつくることに貢献できれば、今回の大会の学びを活かすことにつながるのではないかと考えています。